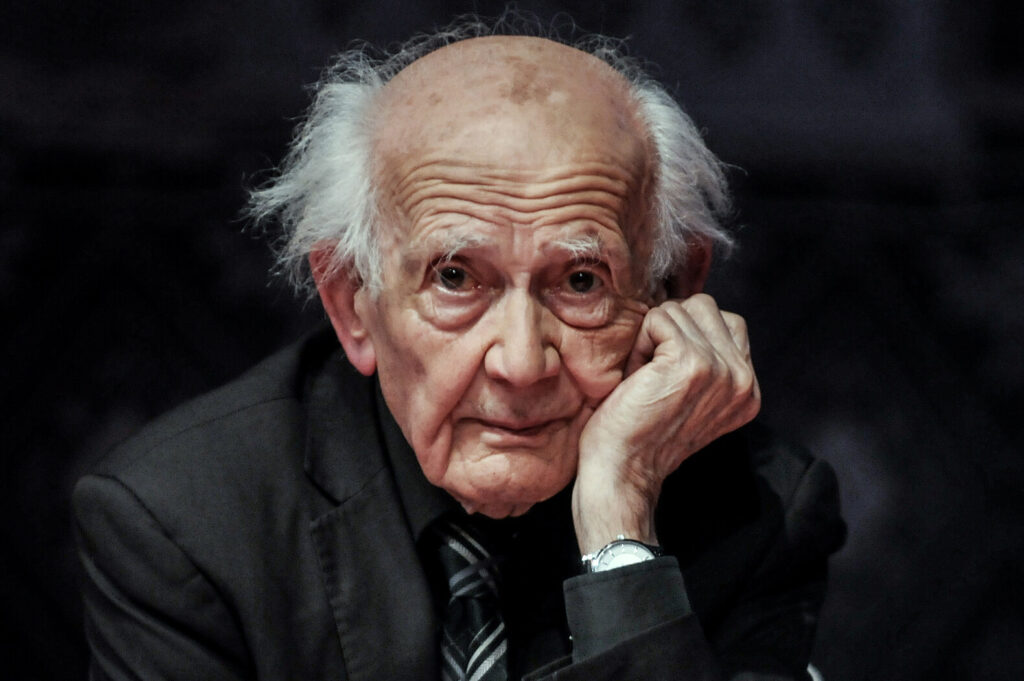

L’ultimo incontro del Gruppo di lettura filosofico, prima della pausa estiva, è stato dedicato al saggio Cecità morale, scritto in forma dialogica da Zygmunt Bauman e Leonidas Donskis. Bauman è molto noto soprattutto per il suo saggio Modernità liquida,pubblicato nel 2000, a cui hanno fatto seguito Società liquida, Amore liquido e molti altri saggi dedicati ai rischi e alle angosce della modernità o, meglio, della postmodernità.

La fortunata metafora della liquidità allude alla realtà odierna, dilatata in una dimensione globale dominata dall’economia e dalla finanza, caratterizzata da mutamenti profondi, velocissimi, soprattutto in campo tecnologico, e da una complessità spesso troppo densa da interpretare, nella quale i modelli di comportamento, la cultura, le grandi ideologie, le istituzioni non sono più solidi punti di riferimento. I legami sociali appaiono indeboliti a favore di un dilagante individualismo; in una società che orienta al rapido consumo delle merci, alla soddisfazione immediata di bisogni e desideri, anche le relazioni umane tendono ad essere consumate e sostituite facilmente, magari con relazioni virtuali. Inoltre il linguaggio, usato spesso in modo sciatto, improprio, stereotipato, appare sempre più impoverito, persino manipolato come già nella famosa distopia di Orwell 1984 o nel romanzo – fantascientifico, sociologico e filosofico insieme – di Michel Houellebecq, La possibilità di un’isola. Le parole non sono entità volatili, inerti, hanno consistenza e forza, perciò la scelta delle parole giuste è un atto cruciale di responsabilità. La povertà comunicativa si traduce infatti nella difficoltà di comprendere la realtà, gli altri, e di dare forma alla propria esperienza emotiva e sentimentale. Quando le parole mancano, quando il discorso tace, si fa strada la violenza.

Cecità morale è stato pubblicato nel 2013, ma come molti tra noi hanno notato è attualissimo. Il titolo assai suggestivo richiama alla mente Cecità di José Saramago, un romanzo del 1995, in cui l’autore, premio Nobel per la Letteratura, utilizza il potente simbolo della cecità per indicare l’incapacità umana di comprendere il mondo, di discernere il vero dal falso, il bene dal male; l’incapacità di instaurare rapporti ispirati all’autenticità e alla responsabilità.

La cecità morale a cui fanno riferimento Bauman e Donskis consiste nell’indifferenza, nel disimpegno, nell’anestesia del senso morale e conseguentemente nel progressivo declino del senso della comunità, nell’affievolirsi dei legami di umanità. Eppure, come gli studi antropologici attestano, l’empatia, la socialità, la solidarietà hanno giocato un ruolo fondamentale nel processo evolutivo degli esseri viventi.

Particolarmente interessante e dibattuto nel nostro incontro è stato il terzo dei cinque capitoli che compongono il libro, intitolato “Tra paura e indifferenza: la perdita della sensibilità”. Secondo gli autori la paura è il sentimento oggi dominante. Viviamo paure esistenziali (la paura delle fragilità del corpo, della vecchiaia, della solitudine, della morte); paure sociali (la paura della precarietà, della povertà); la paura della guerra, della crisi ambientale.

La paura – il senso di minaccia da cui spesso discende l’odio – è sempre più, secondo gli autori, una merce politicamente spendibile, funzionale al consenso elettorale, perciò in molti casi è volutamente alimentata, anche grazie ai mass media. Creare un nemico, un capro espiatorio verso cui indirizzare l’odio è più facile che risolvere i grandi problemi della società contemporanea: la disoccupazione, l’instabilità del lavoro, l’impoverimento della classe media, l’aumento vertiginoso delle diseguaglianze, l’incertezza sul futuro a causa della crisi dell’assistenza sanitaria o del sistema pensionistico. Nella seconda metà del Novecento gli Stati, i governi erano legittimati in funzione dell’assistenza che fornivano ai cittadini attraverso i servizi sanitari, la previdenza sociale, l’edilizia popolare, l’istruzione pubblica gratuita. Oggi lo Stato sociale, il welfare state, è pressoché smantellato e il potere politico cerca nuove forme per legittimarsi, si presenta come “protettore” rispetto a pericoli veri o presunti, spesso enfatizzati, in modo da creare uno stato di allarme perenne.

In un quadro così fosco che si può fare? C’è bisogno di prontezza di comprensione e di autenticità di sentimenti. Si tratta, secondo Bauman, di nutrire, difendere la nostra sensibilità morale contro la crescente “adiaforizzazione”, un termine che sta a indicare l’indifferenza, l’insensibilità al dolore altrui, l’apatia che disattiva il senso di responsabilità soprattutto nei confronti delle “vite di scarto”, i poveri, i migranti, i profughi di guerre o di catastrofi ecologiche. Si tratta di riscoprire la memoria, il senso della storia al di là del tempo che lo studioso definisce “puntinista” ovvero discontinuo, fatto di momenti senza relazione con il passato, senza progetti a lungo termine. Occorre che siano recuperati il senso di appartenenza alla comunità come antidoto alla frammentazione, la solidarietà che è condizione di una armonica convivenza sociale, e soprattutto la speranza, una forza attiva – individuale e collettiva – che mobilita energie e mette in moto il cambiamento.

Di questo libro, come degli altri letti precedentemente, abbiamo discusso con passione, anche partendo dalla nostra esperienza personale, dai dubbi, dalle preoccupazioni della vita quotidiana a riprova che la filosofia, in primo luogo, aiuta a vivere meglio, in modo più consapevole, più umano.

Ada Mangano